今、テレビのチャンネルをひねると(今ではザッピングというかも知れないが)お笑い芸人が溢れており、ご丁寧にひな壇を構えて沢山揃えているほどである。

その分、少しばかり面白くてもなかなか売れないし、下積みと呼ばれるように、長い訓練を受けても売れるとは限らない。若手は自分のギャグやコント、あるいは漫才をネタに人気に火が点くよう努力を重ねる。

また、情報番組の司会や、音楽番組の進行など、一見お笑いとは関係のない役割をこなす芸人も多数いる。この人たちは、かつては若手芸人としてウケたものの、今では落ち着いて、安定した仕事をこなすベテランである。もちろん、フリートークの実力を買われてのことであろうが、昔流行ったギャグなどは、まったくと言っていいほど封印されている。たまには、大御所のそういう「ベタな」ギャグも見たいものだが。一旦ギャグやコントなどの定番のネタでウケルと、"汎用"芸人としての道筋が開けるのだろうか。

これまでの歴代M-1優勝者の一覧を見ていると、このパターンは非常に色が濃い。

フットボールアワー、アンタッチャブル、ブラマヨ、チュートリアル、...

テレビに映らない日はないのではないかと思えるくらい、テレビにはなくてはならない存在になった。

あれほどインパクトのあったネタをほとんど出していないにもかかわらず。。。

ブレイクネタ → ベンチャービジネス

フリートーク → ピボット後

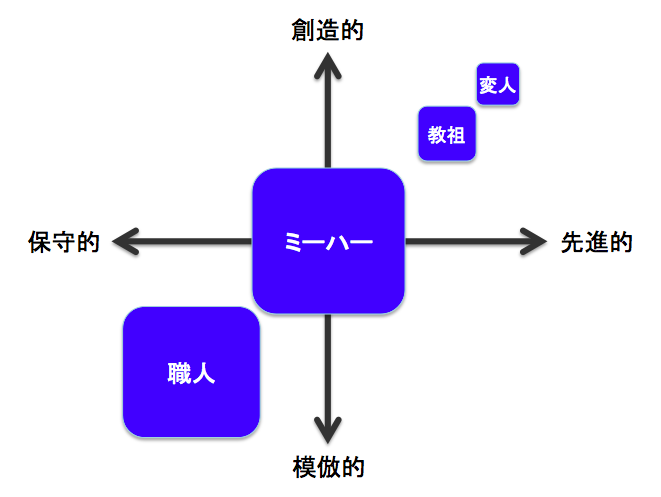

というアナロジーで考えてみると面白い。 成功するお笑い芸人の出世パターンから、ベンチャー(あるいは社内ベンチャー)が成功するヒントを探ってみる。

インキュベーション中の芸人たちは、貧乏でアルバイトで食いつなぐ。

→ベンチャーはお金がない。そのため、本業ではない受託事業などで短期的なキャッシュフローを得るケースが多い。資金不足で下積み生活から脱落してしまう芸人も多いが、お金があれば成功するというものではない。むしろ、ありすぎると無駄遣いをしてしまい、芸は磨かれない。

その間、一発ブレイクするためのネタを仕込み、ことあるチャンスで披露する。

→勝負するための商品開発をしながら、試作品をさまざまな場面でアピールする。この初期のフィードバックをもとに、試作品を改良し、完成度を高める。ただし、改良と言っても丸くなってはダメで、「刺さる」ように変えていく必要がある。

徐々にそのネタが面白いということで、先輩芸人に評価されると、出番が増えてくる。

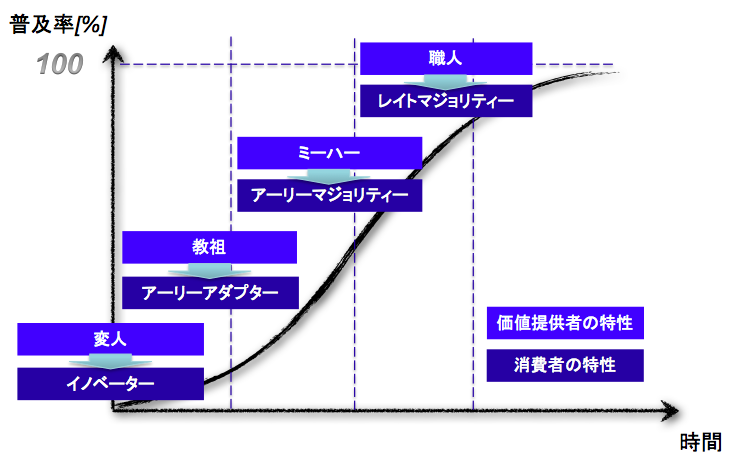

→アーリーアドプターに評価されると、口コミは広がり、「注目のベンチャー」などと評判が立つ。アーリーアドプターの目に触れる機会を積極的に作らないと、無駄な動きばかりになってしまう。

先輩芸人の「推し」も手伝い、知名度も上がり、全国区のテレビ番組にも呼ばれるようになる。

→一定の知名度に到達すると、コアなユーザー以外のユーザーにも友人に「勧められたから」という理由で使ってもらえるようになる。最初に使ってもらったユーザーと比べると、このユーザー層は少し保守的になっていることを鑑みて、商品の品質アップに取り組むことが重要になる。

ネタだけでなく、フリートークで違う才能も見せると、すっかりお茶の間に定着し、司会のような仕事が中心に安定感のある活躍をする。

→安定したビジネスになる頃には、さらに信頼を得るためにはアフターサービスさらにはCSRなども整備し、「商品」ではなく「企業ブランド」が存在感を持つ。Googleは既に検索サービスとして評価が高いだけではなく、企業として、組織として評価される対象になっている。Googleが新サービスをリリースする場合には、最初から安定感が期待される。