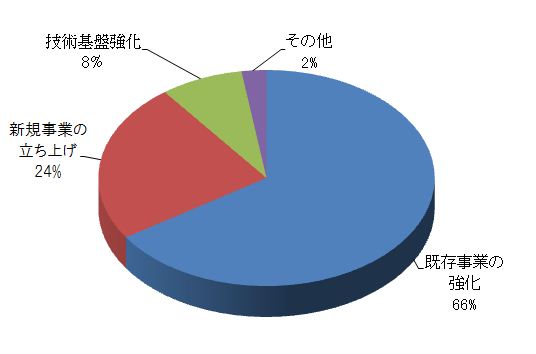

日本の研究開発の集中度はOECD参加国の中で最も高く、GDPの3.2%を占めています。1その活発な研究開発成果である発明の多くは既存事業のために使われています。一般的に日本企業は諸外国と比べると小幅で着実な製品の改善改良が得意だという認識がされているように、3分の2は既存事業のために発明が行われているというデータもあります。2

それ自体はそれほど悪いことではありません。今やっている事業をさらに強化するための研究課題を見つけ、そして成果をあげていくことは正に日本のお家芸ですし、80年代までの自動車産業が成功した大きな要因はこれを実直に実行できたことにあります。

ですが、この実直に改善し続けることの弊害もあります。一見好ましいこの習性が必ずしも好ましくなく、足を引っ張るケースがあるということを発見したのが、ハーバード大のクリステンセン教授です。この現象を「イノベーションのジレンマ」と呼びました。

これは、一言で言うと、プロの仕事を突き詰めれば突き詰めるほど、玄人にしかウケなくなるということです。

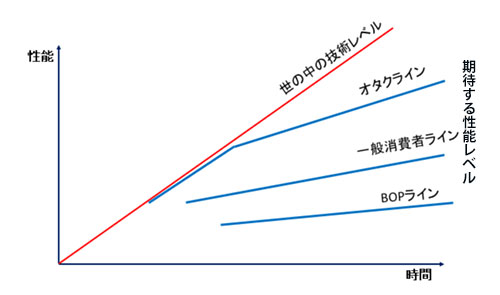

『イノベーションのジレンマ』がここまで評価されている理由の一つは、一般に優秀な企業が行う妥当な判断がイノベーションを阻害していることを解明したことです。自社の得意な領域で確実な性能向上を繰り返すトップ企業が、そこまで性能の高くないが、価格は手ごろだという製品に市場を奪われる現象を「破壊的イノベーション」と呼び、世の中のリーダー企業に警鐘を鳴らしました。その時に示されたグラフを少し日本の製造業の立場から見直したものを紹介しましょう。

新しい技術やアイデアが登場すると、まず「オタク」と呼ばれるような人たちが使います。彼らは目も肥えていて、最新のものが大好きです。そして、忘れてはならないのは、作り手であるエンジニアも「オタク」なのです。例えば、私の周りのHDD開発者はHDDがまだまだ高価な時代にあっても、HDDの記憶容量だけでなく、性能などにもにこだわってましたし、クルマの開発者だと、自社のみならず競合製品の型式を記号で知っているのは常識レベルです。

やがて、技術の発展とともに、一般消費者にも受け入れられるようになります。

ここでも、ポイントは先ほど申し上げた「技術者もオタクである」という点です。製品の企画開発を行っている人は仮にオタクでなかったとしても、最新情報に日ごろから接しているため、目が肥えており、判断基準はオタクレベルになっています。「消費者目線」ということをどれだけ意識していたとしても、社内では「そんなことも知らないのか?」という白い眼で見られること間違いなしです。そんなプレッシャーに負けてどんどん製品の企画はオタク化してしまうようになります。

技術が進化すると、性能が劣るが一般大衆には十分な製品が現れ、さらには新興国の低所得者層にすら求めやすい製品が現れるようになってきます。

時計を例に考えてみると、

・ 一日に1分の誤差: BOPでも十分 ・ 1カ月に1秒の誤差: 普通の人なら十分 ・ 1年に1 秒の誤差: 精密に測る必要のある一部の科学者・エンジニアや、時計マニアが欲しい ・ 100年に1秒の誤差: 時計職人や天文学者 ・ 1000万年に1秒の誤差: 先端研究機関の原器として

と、精度を上げることで、技術的には「良い」製品になる一方で、それだけの価値を求める人も減っていく様子がわかるでしょうか。

このような精度が出せるようなフラグシップモデルはブランド戦略として有益ですが、台数としてはあまり望めません。

社内で技術が高まると、より多くの人に売り、使ってもらいたいと思うのが人情です。ところが、作り手の技量が上がれば上がるほど、知らないうちに目はどんどん肥えていっているということです。マスを狙っていると思っていても徐々に気づかぬうちに、上位のユーザーが望むものに対する基準にズレていってしまいます。

もちろん、技術が普及するにつれてユーザーも目が肥えます。目が肥えていくスピードは、日々それを仕事にしている人たちのほうが、買うときにしか検討しない消費者と比べるとはるかに速いということも忘れてはいけません。

このようなレベルにまで組織の技量が高まってきたら、新たな課題解決にとりくみましょう。

1 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2006

2「日米のイノベーション過程:日米発明者サーベイからの知見」長岡貞男著 独立行政法人経済産業研究所(2010.10)