夏の北海道、富良野、と言えば、ラベンダー!

すっかり夏の北海道のイメージとして定着した感のあるラベンダーですが、

町のシンボルが生まれるまでにはドラマがありました。

富良野と言えば、ラベンダーよりも「北の国から(脚本:倉本聰、1981年10月9日から放送)」が浮かぶ人も多いと思います。私も、まさに、「北の国から」世代です。

古き良き80年代の人間ドラマに胸を打たれますが、

倉本聰氏が制作に至る背景には、

この土地に住む人達への、農家への強い尊敬の念があったようです。

企画書の中にはこんな言葉があります。

「僕らは東京(都会)の暮らしの中で

不便さを金で解消しようとする。何か

困ったことが起きた時、それを、誰か

に、金を払って解決してもらう、そう

いう生活に馴らされてしまっている。

・・・

此処の人たちは自然の脅威を知って

いる。人間が自然の小さな一部にすぎ

ないことを明らかに肌で知っている。

だから物事に謙虚である。都会に

住むものの傲慢さを持たない。」

ドラマの名シーンを彩るラベンダー、町のシンボルとなったラベンダーですが、

ドラマの始まる6年前に存続の危機があったそうです。

そして、その危機を乗り越えるきっかけを作ったのは、自然の脅威とは異なる、世の中の変化の脅威に、信念を持って謙虚に、粘り強く耐え続けた農家の決断がありました。

元々、富良野のラベンダーは1937年(昭和12年に、香料会社がフランスからラベンダーの種子を入手し、千葉・岡山・北海道で試験栽培を行い北海道が生育の適地と分かった事から始まりました。最盛期には、上富良野町で85ha、全道では235haにもなったそうです。

戦後、天然香料の輸入再開や化学技術の発展により合成香料が安く手に入るようになり、価格競争に勝てず、ラベンダー栽培面積は減少の一途をたどりました。上富良野町では最後まで香料会社との契約栽培が続きましたが、1977年(昭和52年)に香料会社のラベンダー油の買取が打ち切られ、ラベンダーの農業作物としての生産は終わりとなったのです。

多くのものが天然素材から化学合成へと置き換わっていきます。機能的な面だけを考えるとこの流れは変えられません。もちろん化学合成品が天然素材の完全な上位互換という訳ではありませんが、多くの人が消化出来る(理解できる)性能差のレベルでは、より手軽で安価な方への流れを止めるのは難しいでしょう。

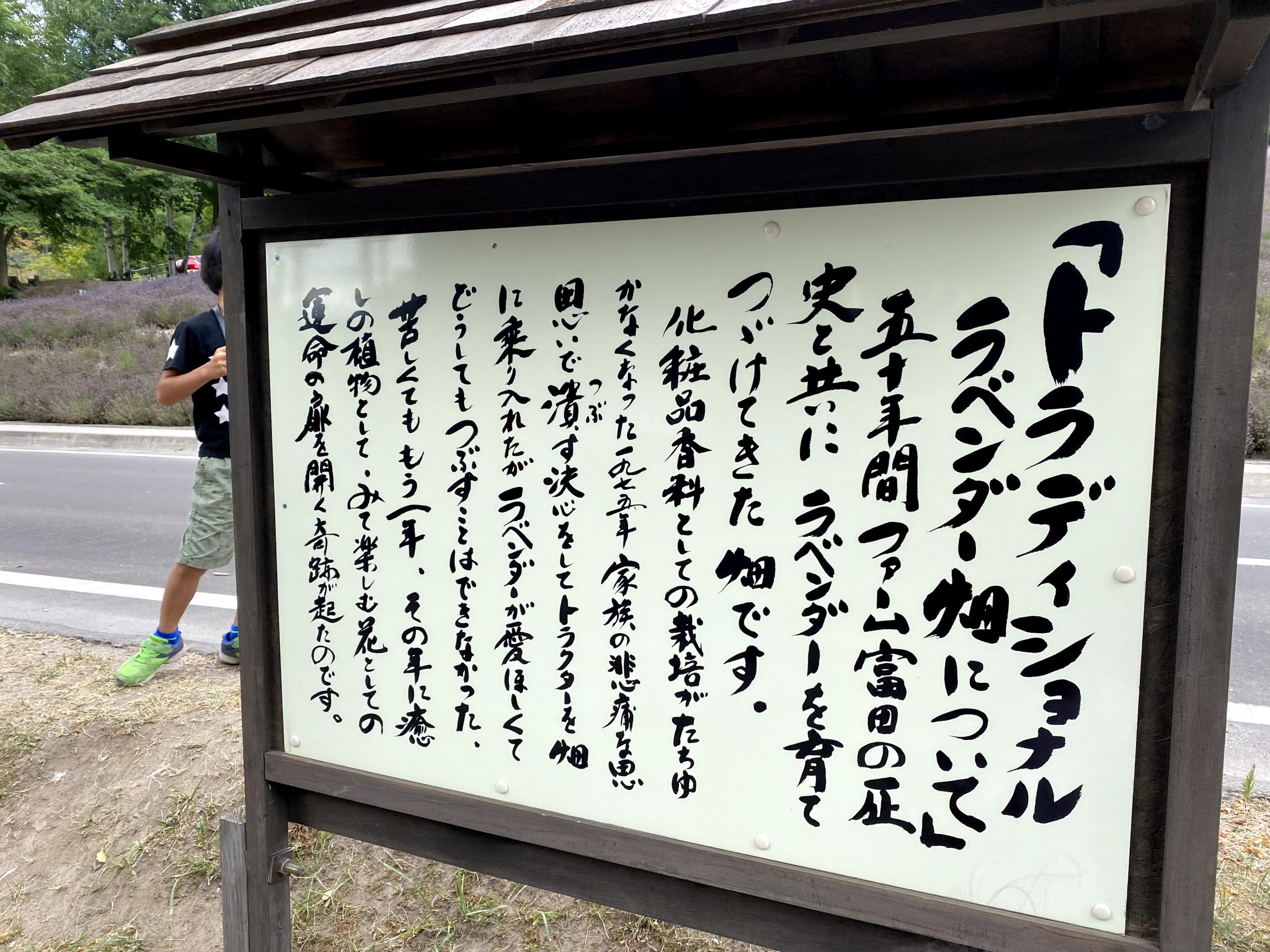

しかし、こうした苦境の中、畑を守る決断をしたのが、ファーム富田のトラディショナルラベンダー畑です。

この決断の翌年、1976年(昭和51年)国鉄のカレンダーで中富良野町北星のラベンダー畑が全国に紹介、1977年(昭和52年)には上富良野町東中のラベンダー畑が北海道新聞に掲載され、それ以来観光客が訪れるようになりました。

元々は香料の原料として栽培されていたラベンダー、合成香料の発明により、機能的なジョブの解決としては役目を終えました。

しかし、”機能的ではない農作物の価値”として、「夏の風物詩を味わいたい」「商品の背景にあるストーリーを楽しみたい」というジョブや「有名な観光地は押さえておきたい」という社会的なジョブをも解決し、観光農業として新たな発展を遂げました。

機能的なジョブの解決策として、育てていても、作り手には商品に対する感情的な思いが生まれます。この思いに固執し過ぎて、新たな価値を発見できないと、イノベーションのジレンマに嵌ってしまいますが、顧客のジョブの変化を捉え、新たなジョブに新たな価値提案で解決策を描ければ、愛する商品を守りつつ、より多くの人に、より商品に根ざした価値を届ける事が出来るかもしれません。

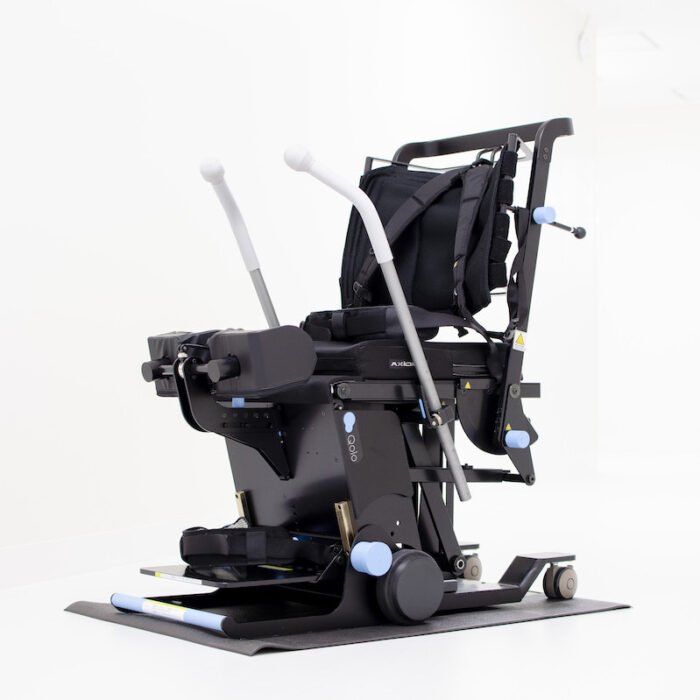

多くの場合、ジョブは機能的な問題解決から始まり、より感情的、社会的なものへと変化していきます。以下は働く環境におけるジョブですが、このコロナ禍で、多くの方が実感したのではないでしょうか。

冒頭の写真の美しい畑もいちどはトラクターで地面に鋤きこまれてしまう運命にありました。そんな中、粘り強く耐え、新たなジョブと出会えた事により、今は、それまでとは全く違った形でより大きな価値を見出しています。

もし、既存のジョブの解決での事業の成長に限界を感じているなら、視野を広げて見てはいかがでしょうか。

物質的な豊かさをある程度享受出来た世界では、機能的なジョブだけではなく、より感情的、社会的なジョブにこそ可能性があります。

そして、愛する商品や技術を救い、新たな価値を生み出す可能性が見つかるかもしれません。